Molieron con sus padres y sus abuelos, aprendieron el lenguaje del viento y el agua, de un oficio ancestral ya desaparecido, del hambre, el frío y el calor; de las relaciones en el campo y de la esencia de la vida, del grano que da la harina para hacer el pan. Alfonso, Sagrario y Lola son molineros de cuna y testigos del sonido y la fuerza de las piedras que movían los molinos harineros de esta tierra de gigantes

Alfonso López-Villalta tiene clavada en la piel sus 25 años en el molino y en la sien el oficio. Camina hacia sus 83 inviernos con la memoria intacta. Se acuerda de todo, de las noches de conversación alrededor de la chimenea, delante de una lumbre permanente en el Molino Grande, de cómo pasaba una hora detrás de otra en duermevela en una cama donde él, su padre y sus hermanos se turnaban para descansar de la molienda. Recuerda la vez que pescaron con trasmallo en el río Azuer cinco lucios, los más grandes del mundo, y también al paisano que no ató la mula mientras le molían el grano y se le metió al río con el carro. «Soy el último molinero presentable de Manzanares y de esta comarca», dice con gracia.

Razón no le falta, porque gente que haya trabajado en los muchos molinos de agua que había a orillas del Guadiana, del Azuer y de los ríos de invierno, el Záncara y el Cigüela, que puedan contar de primera mano cómo era la vida en un molino hidráulico, no quedan. Él es el testimonio vivo de un oficio de siglos en plena colaboración entre el hombre y la naturaleza, desaparecido hace ya más de cuatro décadas en Ciudad Real. Es testigo del sonido, del tacto y la fuerza de las piedras que movían los molinos, como son todos los descendientes de aquellos hombres y mujeres que tuvieron que aprender para comer el lenguaje del agua y del viento en esta tierra de quijotes y gigantes.

Enseña las manos con orgullo porque en ellas conserva las marcas del oficio. Es un hombre afable, con sentido del humor y agradecido. «Una vez me dijeron: si has sido molinero de piedra de pedernal, el acero dentro tendrás». Los puntos grises que tiene en sus manos no son lunares, es el acero incrustado en su carne, que da fe de los días y las noches pendientes de alimentar el molino, de cebarlo para que no cesara el ciclo del trigo, la harina y el pan. «Mi padre nos enseñó a mí y a mis hermanos el trabajo de molinero, que él aprendió de mi abuelo y mi abuelo de su padre». Son los Villalta, descendientes de Membrilla, familia de apellido molinero. Por eso, Alfonso recuerda aquellos años de harina, sol, agua y trigo con tanto cariño. «Es el oficio de mis antepasados, es la forma de haber vivido mi familia. De estas piedras salieron los recursos para que mis hermanos y yo estudiáramos, para que yo hiciera contabilidad y pudiera colocarme en el Banco de España cuando me jubilé con 40 años del molino».

El agua del Azuer ya no mueve molino, pero hace décadas, siglos, llegó a mover con brío la maquinaria de hasta cinco maquileros en Manzanares. El abuelo de Alfonso arrendó en 1890 el Molino Grande, hoy visitable como museo. Su padre se tuvo que hacer cargo con apenas 15 años del negocio, que fue definitivamente suyo en 1948. Las primeras referencias documentadas de ese molino, el más grande de la zona porque tenía dos piedras, se remontan a 1575. «Mi padre era una persona muy emprendedora, compraba y vendía, y lo que quería era generar puestos de trabajo, que todos sus hijos no tuviéramos que trabajar fuera».

Así fue como Alfonso empezó en el negocio familiar a la misma edad que su padre, con tan solo 15 años, hasta los 40, cuando cesó definitivamente la actividad de todos los molinos harineros. Se acabó para siempre la maquila, la porción de harina o trigo que correspondía pagarle al molinero, en torno al 4 o el 8% dependiendo de la cantidad que se molía. «Entonces empecé a trabajar en el banco y por las tardes iba al Molino Grande, hasta que lo cerraron definitivamente en 1975».

Recuerda con pena, porque de golpe se esfumó el olor natural a trigo recién molido, el suave ruido del movimiento de la máquina, el tacto de la harina, el polvillo siempre presente en el interior de aquel habitáculo y las conversaciones con los agricultores alrededor de una arroba de vino, sobre esto y aquello, sobre el campo, al calor de la hoguera, mientras el pedernal hacía su trabajo. «Echábamos 18 horas al día y era muy laborioso, sobre todo cuando había que picar la piedra para hacerle los rayones, recién picada llegaba a moler 300 kilos a la hora. Pero con todo, para las familias molineras era muy importante porque así no dependían de nadie».

Molían el trigo para sacar la harina de flor y de ahí el pan de candeal, su padre era también tratante de ganado. A los agricultores le molían el trigo y para los cerdos, la cebada y el maíz. Trabajaban sin descanso en fiestas de Manzanares y los días de agosto, para que no faltara harina de pitos en las tiendas durante la vendimia, llegaban a producir 10.000 kilos al año.

Alfonso mira con nostalgia el suelo de canto rodado que pisa, traído de una finca cercana a Herrera de La Mancha, las estancias donde guardaban las mulas y los cerdos, la maquinaria del molino, con mucha madera nueva y con vigas de antaño del Castillo de Pilas Bonas, del que su padre también fue dueño. Se sienta en aquella cama en la que descansaba y a través de una de las ventanas por las que se cuela el sol de la mañana, observa el cauce ya seco del Azuer, el río de su vida, de su niñez, el que movió durante décadas el molino de su familia.

En el Guadiana

Sagrario Utrilla Villegas no ha sido molinera, ha sido maestra hasta que se jubiló hace una década, pero es hija del trigo y testigo de piedra por parte de padre y de madre. Su infancia es el molino, en el que ha jugado, ha crecido y ha vivido. «Soy daimieleña, hija de Antonio Utrilla y Sagrario Villegas, hija y nieta de molineros».

Sus abuelos paternos vivían en Puente Navarro, el molino que tenían arrendado, uno de los muchos harineros del Guadiana, en Las Tablas de Daimiel, en el que ahora vive una familia que regenta un pequeño restaurante de comida tradicional. Un lugar acogedor, con muebles con fotos antiguas, al calor de la estufa y el puchero. «Cuando mi padre se casó con mi madre, los padres de mi madre les compraron el molino Flor de Rivera para que lo explotaran, en la carretera de Torralba a Carrión, que está completamente derruido, y cuando se casaron se fueron allí a trabajar, entonces hemos tenido dos molinos en la familia».

Frente a la fachada de la vivienda de Puente Navarro, pegado a la carretera que une Daimiel con Malagón, Sagrario tira de vivencias y memoria para recuperar en su mente cómo era la vida en el molino, sobre todo en Flor de Rivera, donde ella y sus cuatro hermanos vivieron hasta que entraron en edad escolar. Entonces, su madre se los llevó a Daimiel, a la casa de labor de su familia, donde Sagrario recuerda ver trabajar a los gañanes que había con su abuelo. «Eran los hombres y mujeres que cuidaban y trabajaban el campo, araban, cosechaban y segaban, estaban contratados y cuando llovía se quedaban en las cocinas que tenían para ellos haciendo esparto, nunca estaban parados». Los fines de semana, ella y sus hermanos viajaban con su madre en la tartana de su abuelo a pasar el fin de semana y las vacaciones escolares con su padre en Flor de Rivera

«La vida en el molino es mi infancia, mis amigas del campo, recuerdo jugar con ellas cerca del Guadiana, que iba con un cauce impresionante y que mis padres se encargaban de limpiar para que pasara el agua limpia y pudiera mover bien las piedras del molino. He sido muy feliz». Tenían ocho piedras de pedernal, una un poco más especial, de hecho cuenta Sagrario que esa se conserva en el carreterín que va a la ermita de Daimiel, como descanso de la patrona cuando es llevada a hombros.

No se le olvida ni el olor a harina ni los mosquitos que había en Flor de Rivera, por lo molestos que eran, tampoco los paseos con su madre y sus hermanas y las niñas que vivían cerca, con un pañuelo blanco apartando los bichos por un campo muy distinto al de ahora. «Mis padres llevaban muy dentro y muy a gala ser molineros. Nuestras carreras, nuestra formación y educación han salido del molino. Siempre lo hemos tenido presente, porque fue un punto de partida para toda la familia, por eso me da tanta pena ver cómo han desaparecido».

Parece que ve a su padre dirigir el trabajo de los hombres que tuvo a su cargo durante unos 20 años, siendo él uno más en cada molienda y en su retina se ha quedado la gente que llegaba de los pueblos de alrededor en carruajes y galeras a descargar el grano y las vistas desde la planta alta del molino, donde ellos vivían, donde tenían la casa. «En la cocina nos bañaba mi madre porque como tenía un horno tan grande lo dejaba abierto y era la habitación más calentita». También habla de las casas de pescadores que había alrededor, gente que vivía del lucio, el cangrejo o la carpa. Una vez cerrado el molino, a finales de los años 60, su padre montó una fábrica de harinas en Brazatortas y otra después en Villarrubia de los Ojos.

Puente Navarro está irreconocible, pero al mirarlo a Sagrario le vienen a la cabeza sus abuelos, sobre todo su abuela, que tenía varios hijos y cuando se agobiaba de estar en el campo le decía a su abuelo que se iba unos días sola a Madrid. «Era muy libre, muy adelantada a su tiempo, una mujer con mucho saber estar y don de gentes pese a su escasa formación, de la que todos hemos aprendido mucho. Todas las normas de educación que hemos recibido de pequeños venían acentuadas por ella», por la molinera de Puente Navarro.

Moler con viento

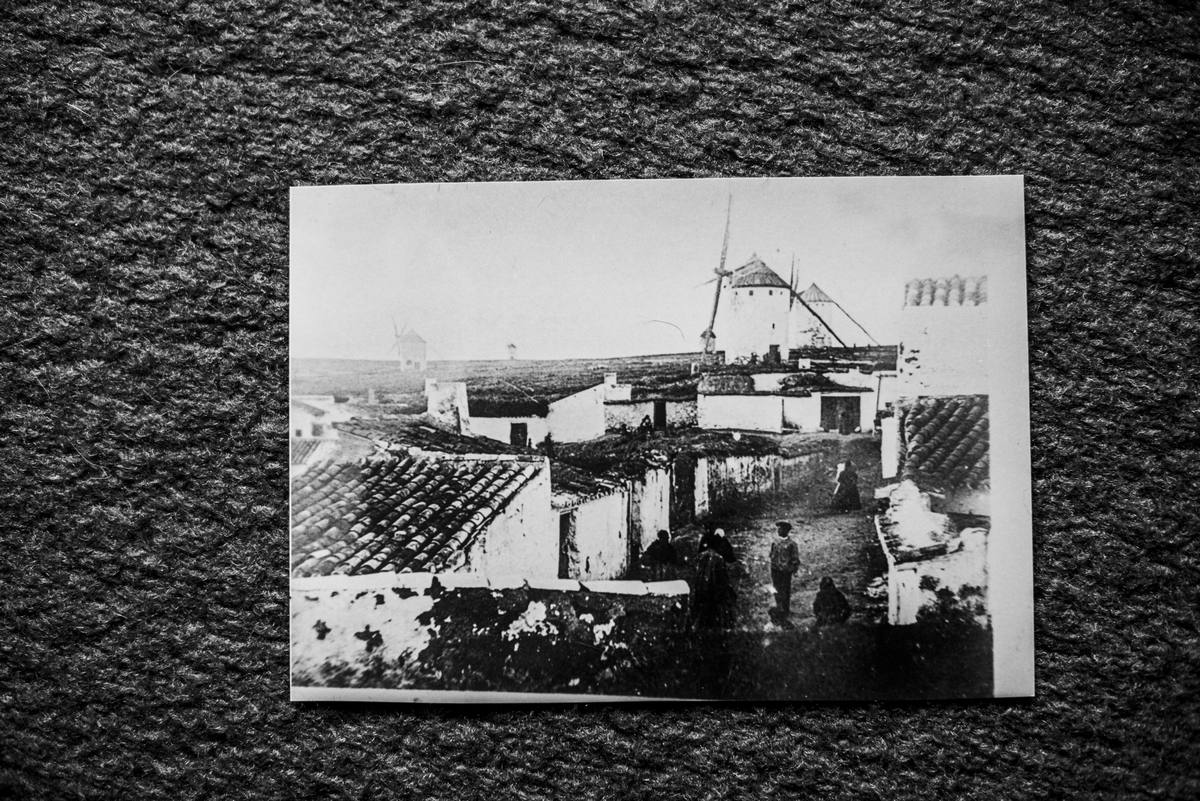

De las corrientes del río a los aires de la sierra. Son los vientos los que ‘La caneca’ conoce. El viento que movía las grandes aspas de los 34 molinos de Campo de Criptana, «pero se hizo la luz y el viento se apagó». Lola Martínez de Madrid es también hija, nieta y bisnieta de molineros, hija de Salustiano, alias ‘Caneco’. «Yo he salido como mi padre, así que llevo a mucha honra ese nombre, porque soy como él». Sus antepasados explotaron el molino de San Antonio, del que ahora sólo quedan ruinas, y fue su padre el que ya molió en el Infante o Infanto, uno de los tres únicos molinos que quedan con la maquinaria original del siglo XVI en la sierra de Criptana.

Al palo del gobierno de este molino se abraza Lola de 84 años y una vida de recuerdos, aunque en su memoria bailan a veces las fechas y las anécdotas. «Molí junto a mi padre y mi hermana unos años, en mi adolescencia, estaría de los 15 a los 18, aunque hay gente que dice que fue una década». Amiga de Sara Montiel, Lolilla la llamaba, pintora de brocha gorda, de no callar y no parar de hablar, hija del viento, analfabeta de colegio, pero lectora y amante de teatro, que fue su escuela, el arte y oficio que la ha cultivado. «No puedo ser más ‘caneca’, porque he sido molinera, pintora y farandulera como mi padre, que hacía circo».

Con tanta vida le cuesta situarse en la sierra, en aquellos años de molienda para retratar la vida del molinero de viento. «Era muy dura, porque no había otros ingresos y era un guerra entre los propios molineros por los clientes. No estaban seguidos, se distribuían para que no se quitaran el aire, era un pueblo agrícola y había mucha siembra, por lo tanto había muchos molineros». Entre sus recuerdos, saltan los bichos, los chinches, que al pisarlos dice que olían a ‘fli’; el frío y el hambre que pasaban, la poca ropa. «Estábamos deseando moler una fanega para ir a por pan, pasábamos muchas calamidades, mucho frío y mucha calor, pero los molinos son mi vida, mi alma».

La familia vivía cerca del molino y en el Infanto lo que tenían eran unas sacas de paja donde descansaban durante la molienda. «Mi padre me decía ¡Échate Lolilla! mientras él echaba los sacos a la torva y al rato me llamaba otra vez: ¡Lola levántate que vamos a moler! porque venían los aires buenos y había que aprovecharlos». De aquellos tiempos conoce los vientos, según ella, como nadie. «Los mejores son los solanos, hondo, fijo y del mediodía, que entran por Valencia. Los nortes son los peores, los ábregos y los cierzos, que son aires feroces que arrastran nubes, lluvia y truenos, pero muelen que da gusto, hasta el freno al molino había que echarle. Los de la puerta hacia Alcázar son el matacabras, un viento intenso; moriscote, un aire loco con el que molinero no hacía nada y el toledadano, que ni fu ni fa». Igual que el viento del sur, hacia Ciudad Real, que nunca muele.

Lola, como Alfonso y Sagrario, son testigos de la piedra, el agua y el viento que movió sus vidas, del rugido de unas máquinas que dispensaron harina al mundo durante siglos. Son molineros de piedra de pedernal.

molineros from Pablo Lorente on Vimeo.